Werl wurde Sitz einer bedeutenden Grafenfamilie. Die verkehrsgünstige

Lage am Hellweg und die örtlichen Salzquellen dürften ausschlaggebend gewesen

sein

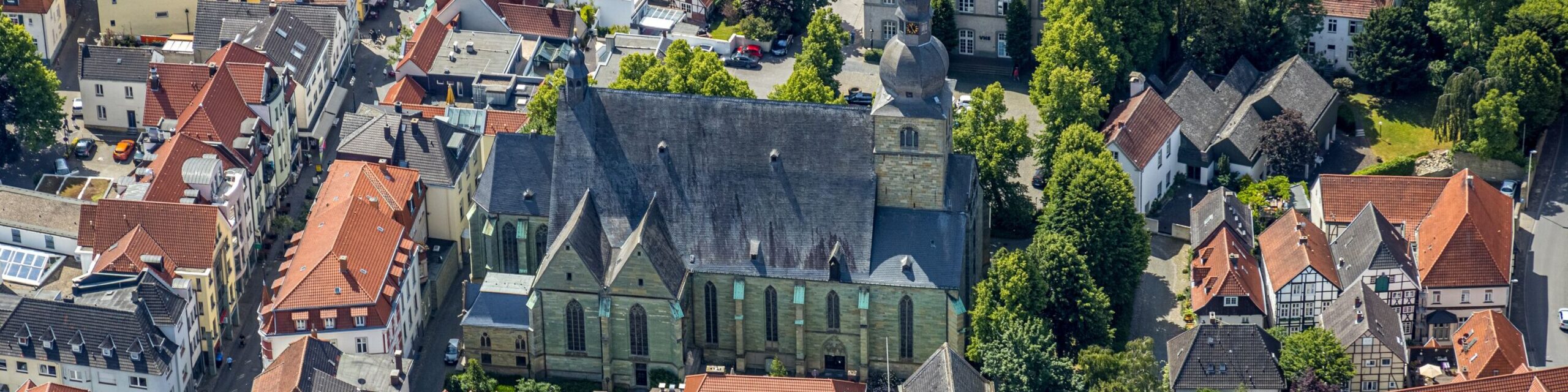

Propsteikirche St. Walburga in Werl

Baugeschichte der Propsteikirche St. Walburga im Überblick

Stadtgeschichte

Kirchbau

Die Grafen von Werl errichteten eine einschiffige Rechteck-Kirche (archäologisch erfasst). Diese gräfliche Eigenkirche besaß eine Apsis und niedrige Querarme. Ummauerte Gräber in der Mittelachse bezeugen die Funktion als Grablege der Stifterfamilie.

Der Neubau einer dreischiffigen romanischen Kirche mit Querhaus und Apsis erfolgt. Dazu gehörte auch ein abgesenkter, bis heute teilerhaltener Raum im Winkel zwischen Apsis und nördlichem Querschiff (im Grundriss: R), über dem wahrscheinlich ein Turm errichtet war.

Ein erhaltener Portalstein (Nr. 11) und ein Kapitell (Nr. 13) könnten von diesem Bau stammen.

Erwähnung eines „Albertus pastor in Werla“ in einer Urkunde des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg.

Übertragung/Inkorporation der Kirche St. Walburga an das von den Grafen gegründete Prämonstratenser-Stift Wedinghausen in Arnsberg.

Seitdem stellte das Stift in Arnsberg die Pfarrer und die Vikare in Werl (bis 1828).

Bau des heute noch bestehenden romanischen Turms (im Grundriss: A). Man ergänzte wohl erst nach dem Jahre 1200 den zentralen Mittelpfeiler im Turm-Erdgeschoss und die dortigen Wölbungen.

Der romanische Turmkopf brannte noch vor dem Bau der gotischen Kirche ab. Statt des hohen Helms entstand ein kreuzförmiges Notdach mit vier Giebeln und einem Dachreiter.

Erste Bauphase ab ca. 1300: Man begann am Turm und errichtete die gotischen Außenwände der vier westlichen Abschnitte (= Joche) auf der nördlichen Langseite (zum Marktplatz), dazu den nordöstlichen Rundpfeiler am Turm und etwas später die beiden nordwestlichen Pfeiler des Kirchenschiffs, – vorerst noch ohne Gewölbe (B). Wahrscheinlich stand der romanische Altbau großenteils zu dieser Zeit noch in der Baustelle.

Man baute die entsprechenden gotischen Außenwände der vier westlichen Abschnitte nun auch auf der südlichen Langseite (Seite zum Parkplatz)

Nun entstanden die Außenmauern für das noch fehlende südöstliche Joch der Südseite und – gegenüber auf der Nordseite – für das zusätzliche zweite kurze Seitenschiff (der sog. Alte Chor) (F), außerdem die Ostwand des nördlichen Seitenschiffes sowie Teile des Chores (C). Nach Abbruch des Querschiffs der romanischen Vorgängerkirche wurden noch die übrigen Mauerteile mit dem Chorbogen eingefügt sowie die zwei östlichen Pfeilerreihen. Dazu entstanden Mittelschiffarkaden (Scheidbögen in Längsrichtung) und Gurtbögen (in Querrichtung) sowie deren Obermauern. Nun stand das gotische Kirchenschiff mit sämtlichen Außenwänden und den meisten Pfeilern und Bögen, jedoch noch ohne Gewölbe.

Ab 1384 errichtete man auf den Außenwänden und den Mittelschiffarkaden vonOsten nach Westen das Dachwerk aus Eichenholz. Nach dem Bau der restlichen Pfeiler mit den entsprechenden Scheid- und Gurtbögen wurde das Dachwerk bis 1391 fertiggestellt. Erst danach folgte unter dem fertigen Dach der Einbau der Gewölberippen aus Grünsandstein und der Gewölbekappen aus Backstein

Abschließend baute man das hölzerne Dachwerk auch über dem Chor (C), zog die dortigen Gewölbe ein und ergänzte die spätgotischen Maßwerkfenster im Chorraum.

Verlegung des Geistlichen Gerichts (Offizialats) nach Werl, zuständig für den westfälischen Teil des Erzbistums Köln (bis 1802/1821). Das Gericht tagte in St. Walburga. Das repräsentative Gerichtsgestühl aus der Barockzeit (Nr. 42) im südlichen Seitenschiff ist erhalten.

Gewaltsame Zerstörung der mittelalterlichen Altäre in der Kirche St. Walburga durch

Soldaten des reformatorisch gesinnten Erzbischofs Gebhard Truchseß von Waldburg. Allein der steinerne hohe Kreuzaltar (Nr. 21) blieb erhalten.

Vermauerung der Bogenöffnungen der westlichen Außenwand des romanischen Turms (bis 1892 geschlossen), Neubau des vierten Turmgeschosses (bei Erhaltung der romanischen Turm-Ostwand und eines Teils der Turm-Westwand) sowie Aufsetzen des fünften und sechsten Turmgeschosses, dazu Einbau eines Glockenstuhls samt Unterbau aus Eichenholz und des abschließenden Zwiebelhelms durch Architekt Johann Michael Moser aus Unna und Zimmermeister Caspar Nölle aus Lüdenscheid. Zusätzlich entstand ein neuer Dachreiter auf

dem Schiff.

Entfernung des Hochaltares (heute in St. Peter und Paul in Unna-Hemmerde) und Einbau einer neuen Chorverglasung von der Firma Heinrich Oidtmann aus Linnich (nicht erhalten).

Erneuerung des gesamten Gewölbeputzes in der Kirche, sodass keine mittelalterlichen Bemalungen der Gewölbefelder mehr erhalten sein dürften.

Einbau eines neuen Hochaltares als eine weitgehende Kopie des Hochaltares der Elisabethkirche zu Marburg durch Bildhauer Joseph Hellweg aus Paderborn und Kirchenmaler Johann Hoffmann aus Werl.

Bau eines neugotischen Portal-Vorbaus nach Plänen von Architekt Gerhard August Fischer an dem heute vermauerten Südportal neben dem Kreuzaltar (1930 Vorbau wieder abgebrochen, siehe Nr. 43)

Statische Verstärkung der Bogenstellungen im TurmErdgeschoss durch den Einbau von bogenförmigen Unterzügen, dazu Tieferlegung und neue Wölbung der einläufigen romanischen Turmtreppe auf der Nordseite mit neuem Zugang über eine neu eingebaute Außentüre mit Werksteinrahmung.

Bau der zweigeschossigen neuen Sakristei auf der Nordseite des Altarraums nach Planung des Königlichen Regierungs-Baumeisters Paul Boner aus Hamm (im Grundriss: H). Die gotische Sakristei auf der Südseite richtete man später als Walburga-Kapelle ein.

Anbringung eines bis heute erhaltenen Schmuck-Baldachins über dem damals noch außenseitig stehenden spätgotischen Kalvarienberg (Nr. 23), dessen Figuren auf den einst um die Kirche gelegenen Friedhof bezogen waren. Den Baldachin von 1890 (Nr. 56) fertigte Bildhauer Wilhelm Kappen aus Werl.

Erhebung der Pfarrkirche St. Walburga in den Rang einer Propsteikirche durch Papst Leo XIII.

Bau einer neu entworfenen Westfassade nach Plänen von Diözesanbaumeister Arnold Güldenpfennig in neuromanischen Formen. Das zugehörige neue westliche Portal führte die Bildhauerwerkstatt Franz Dahme aus. Zu dieser Maßnahme gehörte auch der Einbau neuromanisch veränderter Fenster im barocken Glockengeschoss des Turmes.

Statische Sicherung des Turmes durch einen Ringanker aus Stahl, gleichzeitig Verlegung der Orgel (Nr. 59) aus dem Turm ins nördliche Seitenschiff und Öffnung der Turmempore auf drei Seiten zu den Kirchenschiffen. Dabei führte man eine neue Verblendung aus geschliffenen Grünsandsteinplatten an den Bögen, Pfeiler und Brüstungen der Turmempore aus.

Auffindung des 1583 beim reformatorischen Bildersturm durch Axthiebe stark beschädigten hölzernen Kruzifixus im Dachwerk (= Korpus ohne Arme und Beine, wohl 1583 nach der Schändung versteckt). 1953 Wiedereinfügung des Werler Kreuzes in den Kreuzaltar (Nr. 21) nach Restaurierung und Ergänzung durch Bildhauer Johannes Spalthoff und Kirchenmaler Johannes Mühlenbein.

Starke Beschädigung der neugotischen Fensterverglasung von 1862 und 1882/83, jedoch keine wesentlichen kriegsbedingten Schäden im Bauwerk.

In der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils 1967 Neugestaltung des Altarraums mit einem vorgerückten Zelebrationsaltar (Nr. 71) und einem Hängekreuz. Zuvor konnten durch Grabungen die beiden Vorgängerkirchen archäologisch erfasst werden.

Restaurierung des Innenraums mit Einbau neuer MessingLichtkronen von Kurt Jarmuth, Soest. Im Jahre 2000 verlegte man das dreiflügelige Altarblatt des Dreikönigsaltars (um 1600, Nr. 34) als neuen Blickpunkt in den Altarraum, jedoch ohne untergebauten Altar. 2018 erneute Renovierung des Innenraums und der Orgel.

Die gotische Kirche St. Walburga

Die gotische Kirche St. Walburga ist eine dreischiffige Hallenkirche in den charakteristischen Stilformen

der gotischen Architektur. Sie erreicht eine Länge von sechs Gewölbefeldern (siehe Grundriss Umschlagklappe). Hallenkirche bedeutet, dass die drei Kirchenschiffe gleich hoch sind und dass über den Steinwölbungen ein großes gemeinsames HolzDachwerk – hier in wesentlichen Teilen aus dem späten 14. Jahrhundert – alle drei Schiffe gemeinsam überdeckt. In St. Walburga ist das Mittelschiff allerdings etwas höher als die beiden Seitenschiffe. Man spricht daher von einer Stufenhalle. Dieses leicht höhere Mittelschiff stößt im Westen an einen älteren Turm aus romanischer Zeit und ist nach Osten in einen Chorraum (Altarraum) fortgesetzt.

Dieser Altarraum unterliegt in der Struktur der Gewölbe erkennbar anderen Maßverhältnissen als das Mittelschiff, das zeigt bereits ein Blick auf den Kirchengrundriss:

Man unterscheidet im Chor- oder Altarraum ein schmales Rechteckgewölbe von einer polygonalen Abschlusswölbung, die auf fünf Seiten eines Achtecks entwickelt ist.

Der Kirchengrundriss verrät aber noch eine auffällige Besonderheit: Auf der Nordseite der Kirche – im Grundriss links – ist die Kirche teilweise breiter. Dort gibt es zwei Gewölbefelder mehr, man könnte sagen ein viertes, aber ein nur kurzes zusätzliches nördliches Seitenschiff. Darauf wird zurückzukommen sein.

Die fünf derzeit unterscheidbaren Bauphasen der gotischen Kirche von ca. 1300 bis um 1420 sind in Abfolge und Umfang in der vorangestellten tabellarischen Übersicht erläutert. Es spricht für die namentlich nicht bekannten Baumeister, dass die aus Grünsandstein errichtete Kirche trotz der langen Bauzeit von rund 90 Jahren als eine gestalterische Einheit wahrgenommen werden kann. Wer genauer hinschaut, wird aber gleichermaßen auch zeitliche Entwicklungen beobachten, zum Beispiel in dem für die gotische Bauweise charakteristischen Maßwerk in den Portalen und Fenstern: Das gotische Blendmaßwerk über dem nördlichen Seitenportal – das ist

das Hauptportal zum Marktplatz und zum früheren Rathaus – gehört zur ältesten Bauphase. Wir sehen typisches Maßwerk aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts. Das gleiche Maßwerk, aber in schlichterer Gestaltung, finden wir am entsprechenden Südportal (Parkplatzseite). Es ist aus Zirkelschlägen klar aufgebaut mit den für die Zeit charakteristischen konvexen Rauten sowie mit Maßwerk-Nasen mit Lilienblättern. Dieses Maßwerk unterliegt einer harmonisch schwingenden Bewegung.

Geht man auf der südlichen Langseite der Kirche weiter nach Osten, so folgen Maß- werke der Zeit um 1360/90, so im Fenster oberhalb eines heute zugesetzten Eingangs sowie rechts daneben. Dies sind eher starre

Formen in harten Linien mit der Tendenz, die einzelnen Motive miteinander zu verschränken. Diese Motive vom Ende des 14. Jahrhunderts haben einen eigenständigen Charakter und sind gleichzeitig in ihrer Grafik stärker ineinander geführt. Wenige Schritte weiter nach Osten kommen die Fenster des Chorraums in den Blick. Sie

bestehen wieder aus ganz anders entworfenem Maßwerk und zeigen die gegenläufig gerundeten Fischblasen Rundungen der Zeit um 1420. Kreisende und schwenkende Bewegungsmotive geraten hier in das steinerne Gerüst des Maßwerks. Nur diese wenigen Blicke auf Details der Architektur von St. Walburga können bereits schnell zeitliche Unterschiede in der baulichen Ausführung anschaulich machen. Auch der Innenraum verrät bei genauer Betrachtung einige entwicklungsgeschichtliche Merkmale:

So besitzt St. Walburga sehr überlegt proportionierte, geradezu harmonische Rundpfeiler in Grünsandstein mit je vier vorgelegten Wulstprofilen („Diensten“). Pfeiler und Dienste haben oben eine gemeinsame Kapitell-Zone. Sie dürften etwa ab 1380 geplant und eingebaut worden sein. Diese „kantonierten“ Pfeiler verband man – eventuell in nachträglicher Umplanung – mit der Idee der Stufenhalle, daher die aufgesetzten kurzen Ausgleichsstücke zur Erhöhung des Mittelschiff-Querschnitts. Damit erhielt das Mittelschiff die durch das fertiggestellte Chorjoch vorgegebene Höhe und gleichzeitig die gleichen Verhältnisse von Höhe und Breite wie die Seitenschiffe. Das etwa

von 1350 bis 1384 errichtete Chorjoch und das erste Mittelschiffgewölbe bekamen darüber hinaus eine spezifisch spätgotische Detailgestaltung wie sie zum Beispiel in der Wiesenkirche im benachbarten Soest schon vor 1330 vorgebildet war. Gemeint sind die Birnstabprofile der Wölbungen, die hier nahtlos (und ohne Unterbrechung durch ein Kapitell) als gebündelte Wanddienste vom Gewölbescheitel nach unten geführt sind und unten (ohne ein Basisgesims) in Wandblöcke einlaufen. Diese elegante und nahtlos dynamische Architektur ist in dem Rechteckgewölbe im Chorraum sehr gut zu beobachten.

Besondere Fragezeichen sind mit der Verbreiterung der Kirche auf der nördlichen Langseite verbunden. Warum gibt es diese beiden zusätzlichen Gewölbejoche, warum baute man dieses kurze, vierte Kirchenschiff? Dieser Bereich wird in den Akten als Alter Chor (vgl. St. Lamberti in Münster), seltener als Liebfrauenkapelle bezeichnet.

Mit dem feierlichen Gottesdienst zur zweimaligen jährlichen Ratswahl ist für ihn zumindest eine besondere Aufgabe überliefert.

Die Architektur der Propsteikirche St. Walburga kommt fast ohne symbolische oder figürliche Details aus. Ausnahme sind Wappenschilde an den Schlusssteinen einiger Gewölbe, darunter das Wappen der Familie Hussel im Gewölbefeld über dem Erbsälzeraltar, das von den Erbsälzern später als allgemeines Wappen geführt wurde.

Bemerkenswert ist auch ein figürliches Relief am Kapitell des Pfeilers mit der Kanzel . Es zeigt flaches Rankenwerk mit einem Ziegenbock und einem Menschen.St. Walburga ist eine hoch- und spätgotische Kirche des 14. Jahrhunderts, in Teilen des frühen 15. Jahrhunderts. Sie steht nach über 600 Jahren ohne wesentliche bauliche Veränderung vor uns. Allein im Bereich des Turmes wird es komplizierter, denn der romanische Turm entstand schon im 12. Jahrhundert im Kontext der

Vorgängerkirche, wurde im 14. Jahrhundert mit dem Kirchenneubau gotisch ummantelt, erhielt im 18. Jahrhundert eine erhebliche Aufstockung sowie den hohen barocken Helm und bekam Ende des 19. Jahrhunderts nach Westen noch eine vorgeblendete repräsentative neuromanische Turmfassade mit Portal.

Im Gegensatz zu der nur wenig veränderten Architektur der gotischen Kirchenschiffe ist der Turm von St. Walburga ein schönes Zeugnis für den konstanten baulichen Wandel im Laufe von inzwischen über 800 Jahren.

1. AUS ROMANISCHER ZEIT

Von der romanischen Vorgängerkirche St. Walburga aus dem 12. Jahrhundert ist das Turmbauwerk in drei Geschossen erhalten.

Bemerkenswert sind der von freistehenden Säulen mit Knospenkapitellen flankierte Mittelpfeiler der Turmhalle (Erdgeschoss, Anfang 13. Jh.) und die vier übereinanderliegenden tonnengewölbten Räume mit den beidseitigen Wendeltreppen im westlichen Mauerblock des Turmes. Mit dem stark stilisiert ausgeführten Löwenstein ist auch eine anspruchsvolle bildhauerische Darstellung aus romanischer Zeit überliefert, die wohl in einem Portal der romanischen Vorgängerkirche verbaut gewesen sein dürfte (Nr. 11). Nähere Kenntnisse

über die aufgehende Bausubstanz der romanischen Kirche fehlen allerdings.

2. AUS GOTISCHER ZEIT

Der in gotischer Zeit ab etwa 1300 bis um 1420 errichtete Neubau – die heutige Kirche – muss eine reiche Ausstattung des späten 14. und des 15. Jahrhunderts besessen haben. 1504 sind etwa 14 Altäre nachweisbar, die in der Mehrzahl 1583 dem reformatorischen „Bildersturm“ zum Opfer fielen. Auch müssen Ausmalung und Ausstattung mit farbiger Glasmalerei bestanden haben. Nur fest eingebaute Bestandteile der gotischen Ausstattung blieben erhalten, darunter mit dem Kreuzaltar und der ehemals außen aufgestellten Kalvarienberg-Gruppe des Evert van Roden auch ausgesprochen hochrangige Kunstwerke.Besonders der Kreuzaltar verdient Beachtung als der in Deutschland größte und bedeutendste gotische Baldachin- oder Ziborienaltar (Nr. 21). Er hat raumbestimmenden Charakter, ist selbst ein Raumkunstwerk mit einem eigenen Kapellenraum, verbindet architektonische, bildhauerische und malerische Gestaltung zu einer Gesamtaussage und ist die Fassung für das verehrte hl. Kreuz von Werl. Als Reliquienaltar ist er einem gotischen Reliquiar – also in der Regel einer Goldschmiedearbeit – nachempfunden, deren Maßstab aber auf Kirchenraum-Höhe gebracht ist, ein schönes Zeichen für die Variabilität der gotischen Formensprache. Die vorsätzliche Zerstörung des verehrten hl. Kreuzes von Werl im Jahre 1583, das Verstecken der Überreste im Dachwerk, deren Entdeckung und Restaurierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts, dies sind darüber hinaus Vorgänge von sehr hohem religionsgeschichtlichen Zeugniswert.